Henes ist groß und stämmig. Das Haupthaar lichtet sich, dafür umrahmt ein wolliger Kinnbart das runde Gesicht, das einen Mann verrät, der das Leben zu genießen weiß. Die Augen blitzen hellwach und leuchten, wenn er lacht. Die Wanderschuhe unterstreichen den bodenständigen, zupackenden Eindruck, den der 44-Jährige beim Betrachter hinterlässt. Er sitzt aufrecht auf seinem Stuhl, der Kaffeetisch sieht im Kontrast zu ihm noch eine Nummer kleiner aus, als er es ohnehin schon ist. Auch die Stimme passt zu ihm: Laut, sonor und deutlich, mit dem charakteristischen niederrheinischen Einschlag, aber doch sehr wohlartikuliert. Henes weiß genau, was er sagen will und wie er seine Botschaft zu vermitteln hat. Wenn man ihn so betrachtet und ihm zuhört, wird klar, dass ein Mann der Tat durchaus auch ein Mann des Wortes sein kann. Henes muss diese beiden Eigenschaften vereinen, um seinen Beruf ausüben zu können: Seit 2016 leitet der gebürtige Krefelder das Hospiz am Blumenplatz, das von der Hospiz Stiftung Krefeld getragen wird. Seine Mission: seinen Gästen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen.

„Ich bin hier schon oft mit dem Hausmeister verwechselt worden“, lacht Henes in Anspielung auf sein äußeres Erscheinungsbild. „Mir macht das nichts aus. Manchmal bin ich hier auch der Hausmeister. Und ,Hospizleiter‘ liegt semantisch ja gar nicht so weit davon entfernt, denn ,hospitium‘ bedeutet ja ,Herberge‘.“ Was andere von ihm denken, bedeutet ihm nicht viel, er ist nicht eitel. „Ich muss keinem Rollenbild entsprechen, das andere definiert haben“, sagt er. Wichtiger ist ihm, authentisch zu bleiben, nicht zuletzt vor sich selbst. „Haltung“: Diesen Begriff verwendet Henes sehr oft. Haltung braucht es, um sich gegen Widerstände für die Bedürfnisse seiner Gäste einzusetzen, wenn es etwa darum geht, mit Kostenträgern zu verhandeln oder, wie während der Pandemie, Sondergenehmigungen einzuholen. Haltung ist aber auch nötig, wenn auf der langen Hospiz-Warteliste plötzlich der Name eines Bekannten auftaucht. Haltung bewahrt Henes auch davor, im täglichen Kontakt mit Krankheit, Tod, Schmerz und familiären Tragödien unterzugehen. Und es ist seine Haltung – zum Leben, zum Tod, zum Menschen –, die ihn überhaupt erst in die Position führte, die er seit nunmehr fünf Jahren bekleidet.

Alles begann mit dem Zivildienst, den Henes als Pflegekraft im Krankenhaus absolvierte. „Dass ich dabei Popos putzen musste, machte mir nichts aus. Man lernt ja auch etwas dabei“, erinnert er sich. Ein Erlebnis in dieser Zeit sollte seinen weiteren Werdegang ganz entscheidend prägen: „Um Platz für einen neuen Patienten zu machen, wurde ein Sterbender mit seinem Bett in ein Badezimmer gerollt. Man schaute dann alle paar Stunden nach, ob er endlich tot war. Ich fand das erschreckend und falsch. Das Bild vom Menschen, der zum Sterben buchstäblich abgeschoben wird, verkörpert exakt das Gegenteil von dem, was ich hier im Hospiz leisten möchte“, erklärt er. Dem Tod einen Raum geben: Das ist für Henes aber nicht nur die Leistungsbeschreibung seines Hospizes, sondern vielmehr Teil einer übergeordneten gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. „Der Tod wird tabuisiert, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben“, weiß Henes, der oft betretene Blicke erntet, wenn er im Gespräch nach seinem Beruf gefragt wird: „Aber wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, sonst ist es irgendwann zu spät.“ Was das bedeutet, sieht er jeden Tag. Da war zum Beispiel der sterbende Vater, der seine Tochter misshandelt hatte. „Er wollte sie unbedingt noch einmal sehen, sie um Verzeihung bitten, um in Frieden gehen zu können. Aber für sie war das natürlich sehr schwierig. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass sie nur noch diese eine Gelegenheit hat, sich zu verabschieden und eine alte Geschichte abzuschließen“, berichtet er. „Wenn wir diese Gelegenheit versäumen, können wir den Moment nicht mehr zurückholen.“ In diesen Zeiten, in denen der Zutritt zum Hospiz nicht immer ohne Einschränkungen möglich war, bekommt diese Erkenntnis noch einmal ein ganz anderes Gewicht. „Die Zeitfenster sind hier sehr eng“, bestätigt Henes. Die Verweildauer seiner Gäste beträgt im Schnitt 40 Tage, aber mitunter liegt zwischen dem Einzug und dem Tod weniger als einer Woche. Der Hospizleiter und seine Mitarbeiter/-innen können, wie er sagt, das Ziel nicht mehr beeinflussen, aber sie können den Weg dahin erleichtern. Und vielleicht noch einen letzten Wunsch erfüllen.

Das Hospiz am Blumenplatz ist überkonfessionell, jede Glaubensrichtung ist willkommen. Der ehemalige Konzernleiter wird genauso behandelt wie die Obdachlose vom Theaterplatz. Vor dem Tod sind tatsächlich alle Menschen gleich. Henes selbst ist Christ, auch wenn er kein Kirchengänger ist und mit der katholischen Kirche seit einigen Jahren fremdelt. „Glauben zeigt sich nicht in der Konfession, sondern im Handeln“, ist er überzeugt. Menschlichkeit und Nächstenliebe prägen seinen Alltag über seinen Beruf hinaus, aber er legt großen Wert darauf, weder mit Heiligenschein noch „Helferklatsche“ unterwegs zu sein. Seine Tätigkeit erfordert den Spagat zwischen Empathie und Emotionalität auf der einen, Rationalität und einer gewissen Distanz auf der anderen. „Sie dürfen nicht mitsterben“, sagt er. Angesichts der Geschichten, die er

erlebt, ist das leichter gesagt als getan: „Während der Flüchtlingskrise war ein junges syrisches Ehepaar bei uns. Die beiden hatten in ihrer Heimat fürchterliches Leid erlebt und enorme Strapazen auf sich genommen, um nach Deutschland zu fliehen“, berichtet er. „Als sie endlich hier waren, brach die Frau zusammen. Man diagnostizierte einen unheilbaren Gehirntumor bei ihr.“ Es ist kaum möglich, so etwas einzuordnen, Erklärungsversuche müssen vor der Willkür des Schicksal versagen. „Das Hospiz ist ein Ort, an dem Gläubige das Vertrauen verlieren und Nichtgläubige zu Gott finden“, resümiert Henes nüchtern.

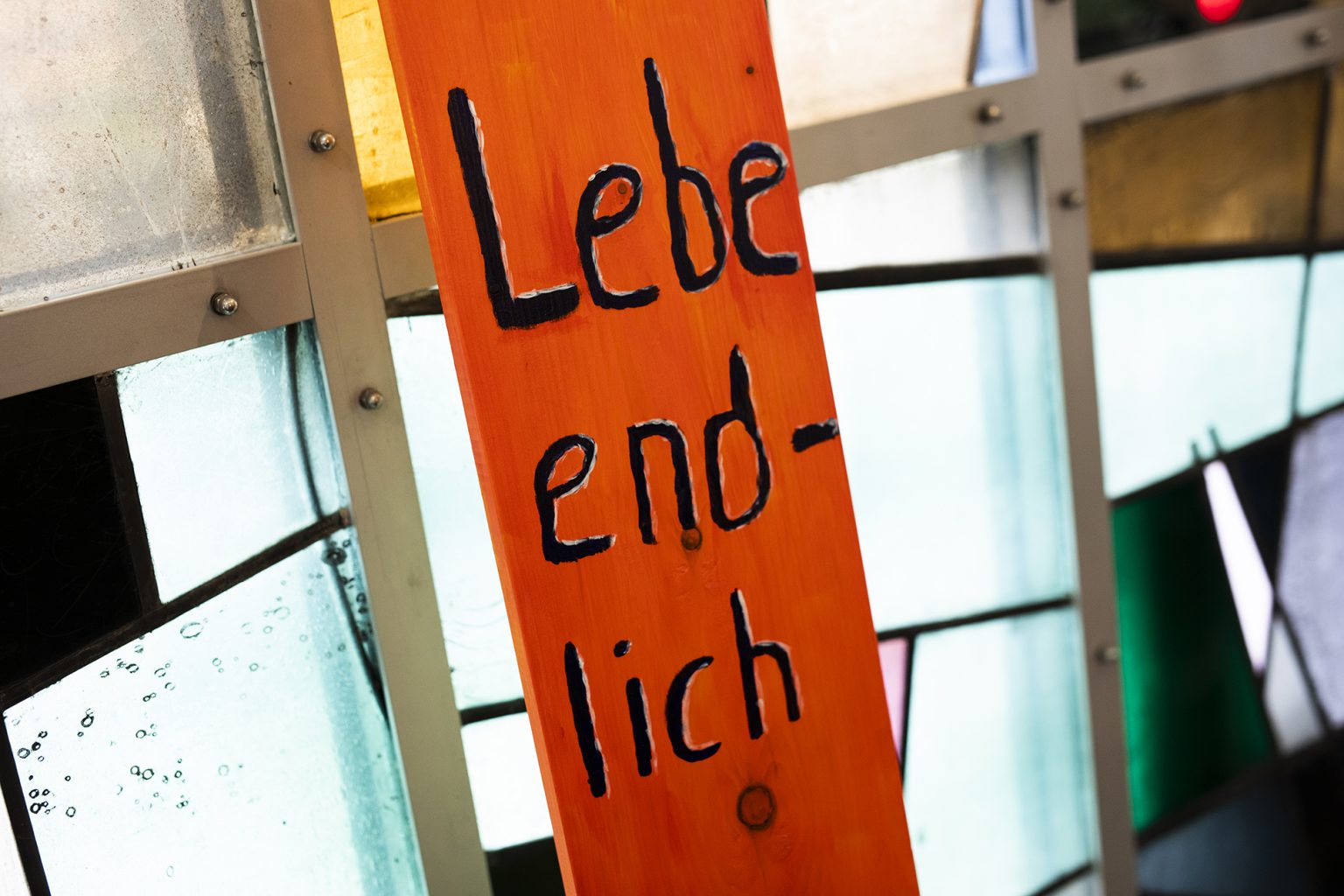

Ausgleich zu seiner anspruchsvollen, fordernden Aufgabe findet Henes abends auf dem Drei-Kilometer-Fußmarsch nach Hause oder in seinem Schrebergarten: „Mit meinem polnischen Nachbarn kann ich mich stundenlang über Kartoffelsorten unterhalten“, lacht er. Die Mitgliedschaften in insgesamt sechs Karnevalsvereinen – „meine Ehefrau sagt immer, ich hätte einen an der Klatsche“, so Henes – und bei den Bockumer Schützen sind für ihn keinesfalls Kontrastprogramm zu seiner Tätigkeit: Vielmehr erwächst das Engagement im Brauchtum und in zahlreichen Vereinen aus derselben Motivation, die ihn einst die Laufbahn in der Pflege einschlagen ließ. Es sind die Freude am Miteinander und am Austausch mit anderen, die Überzeugung, sich in eine Gemeinschaft einbringen zu können und das Zusammenleben zu verbessern, die ihn antreiben. Gerade hier in Krefeld, wo man so gern meckert, anstatt das Gute zu sehen. Wie im Hospiz schätzt er am Karneval, dass soziale Unterschiede keine Rolle spielen – während der närrischen Tage bedarf es dafür lediglich einiger Biere der ortsansässigen Brauereien. Die heilsame Wirkung des Festes nutzt er auch im Hospiz: „Es gab einmal einen weiblichen Gast, der kaum sprach“, erinnert er sich. „Als das Prinzenpaar hier auftauchte und die Musik spielte, blühte die Frau plötzlich auf, redete wie ein Wasserfall und wollte gar nicht mehr aufhören. Die Erinnerung an die Karnevalsfeste ihrer Kindheit setzte bei ihr lange verschüttete Erinnerungen und Kräfte frei.“ Das Wissen über die Vergänglichkeit des Seins hat auch seine Wertschätzung für das Brauchtum und das Zusammensein mit Freunden noch einmal vergrößert. „Ich versuche, nicht im Konjunktiv, sondern im Moment zu leben, den Augenblick, den ich gemeinsam mit Freunden teile, bewusst zu genießen, die kleinen Dinge zu schätzen. Nicht laufend aufs Handy zu schauen, nicht ständig zu jammern oder schon Pläne für morgen zu machen“, erklärt der Hospizleiter seine Philosophie. „Wenn man hier arbeitet, erkennt man, welche Bedeutung die kleinen Annehmlichkeiten plötzlich bekommen. Zufriedenheit ist keine Sache des Wohlstands. Der Porsche nutzt Ihnen nichts mehr, wenn Sie sterben. Aber vielleicht schöpfen Sie Kraft aus der Erinnerung an die Freude, die Ihnen das Fahren darin gebracht hat.“

Alexander Henes muss nicht mit Worten ringen, wenn er seine Welt- und Lebensanschauung erläutert. Es klingt auch nicht wie etwas, das er problemlos abrufen kann, weil er es schon so oft gesagt hat, wie man es manchmal bei Politikern oder Funktionären bemerkt. Er kann sie deshalb so klar und präzise formulieren, weil sie für ihn unumstößliche, gelebte Überzeugung ist. Henes ist mit seinen 44 Jahren noch ein junger Mann, aber er wirkt bereits unheimlich gefestigt: Seine imposante Gestalt untermauert das Bild des Felsens in der tosenden Brandung, das einem unweigerlich in den Sinn kommt. Trotzdem hat er noch Ziele: „Es gibt noch so viele Dinge, die mich interessieren, die ich lernen und erreichen möchte“, gesteht er. Neben der Ausbildung zum Krankenpfleger hat der selbsternannte „Quotenmann der DRK-Schwesternschaft Krefeld“ Studienabschlüsse in Palliative Care, Sozialmanagement, Business Administration und Social Services Administration. Außerdem hat er unter anderem Fortbildungen zur Pflegedienstleitung, zum Wirtschaftsmediator, zum Qualitätsmanager im Gesundheitswesen und zum Fachwirt Facility Management absolviert. Er liebäugelt damit, irgendwann zu promovieren, die Ethikberatung fasziniert ihn. Neugier ist seine Triebfeder: Sie befähigt ihn dazu, seinen Gästen offen zu begegnen, sein Team zu motivieren, sich selbst in Konfliktsituationen zu behaupten, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und aus jeder Begegnung etwas mitzunehmen – aber auch dazu, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Das ist dem Vater eines vierjährigen Sohnes in den letzten Jahren immer wichtiger geworden: „Es gab Zeiten, da habe ich als Mitarbeiter eines privaten Dienstleisters im Gesundheitswesen 80 bis 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Irgendwann verpasste ich die Hochzeit meines besten Freundes, hielt inne und fragte mich: Ist es das wert?“ Als sich die Chance bei der Schwesternschaft bot, griff er zu und schaute nicht mehr zurück.

Sein Beruf erfordert hohen Einsatz, der berüchtigte „Dienst nach Vorschrift“, ist schon deshalb keine Option, weil die Uhr im Hospiz erbarmungslos tickt und keine Rücksicht auf Henes‘ Terminkalender nimmt. Aber er kann sich auf seine Mitarbeiter/-innen verlassen. Sie sind es in erster Linie, die seine Idee eines würdevollen, selbstbestimmten Sterbens umsetzen, er ist eher der Mann im Hintergrund, derjenige, der die Rahmenbedingungen und die – ein weiterer seiner Lieblingsbegriffe – Strukturen schafft, in denen seine Gäste gut aufgehoben sind. „Gast“: Der Begriff suggeriert, dass es nach dem Hospiz weitergeht. „Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt Henes, er ist, und das muss man gar nicht unbedingt christlich interpretieren, auch nur eine Station auf einem langen Weg. Dass Alexander Henes selbst nur auf der Durchreise ist, schließt er allerdings aus: „Nein“, sagt er, ohne eine Sekunde zu zögern und lächelt. „Ich bin hier zu Hause.“